In Vendita o Affitto

Luminosa palazzina patrimonio UNESCO nata da un'idea di Adriano Olivetti e progettata dai celebri architetti Figini e Pollini nel 1960. Disposta su tre liveli più piano interrato, dispone di ampi terrazzi, area verde e zona parcheggio privata. A soli 250 metri dalla stazione e a pochi chilometri dall'uscita autostradale, questa struttura è l'ideale per: centro uffici, clinica, casa di riposo per anziani, uso ricettivo alberghiero, banca, ristorazione, terziario diffuso, atrezzature culturali e per l'istruzione, centro congressuale, artigianato produttivo e industria. Acquisto diretto dalla proprietà.

Luminosa palazzina patrimonio UNESCO nata da un'idea di Adriano Olivetti e progettata dai celebri architetti Figini e Pollini nel 1960. Disposta su tre liveli più piano interrato, dispone di ampi terrazzi, area verde e zona parcheggio privata. A soli 250 metri dalla stazione e a pochi chilometri dall'uscita autostradale, questa struttura è l'ideale per: centro uffici, clinica, casa di riposo per anziani, uso ricettivo alberghiero, banca, ristorazione, terziario diffuso, atrezzature culturali e per l'istruzione, centro congressuale, artigianato produttivo e industria. Acquisto diretto dalla proprietà.

Vendita

Vendesi porzione Palazzina Est Distinta in planimetria con il colore azzurro, con destinazione ottimale uffici, banca, clinica, casa per anziani non autosufficienti, struttura ricettiva, ristorante e scuola. Superficie 1.018 mq Prezzo € 916.000,00 compresi 7 posti auto esterni privati. Clicca qui per vedere le planimetrie: Piano Terra - Piano Primo - Piano Secondo - Piano Interrato |

Affitto

Affittasi porzione Palazzina Est Distinta in planimetria con il colore azzurro, con destinazione ottimale uffici, banca, clinica, casa per anziani non autosufficienti, struttura ricettiva, ristorante e scuola. Il prezzo di locazione del fabbricato si intende nello stato di fatto in cui si trova. Superficie 1.018 mq Prezzo €/mese 4.800,00 compresi 7 posti auto esterni privati. Clicca qui per vedere le planimetrie: Piano Terra - Piano Primo - Piano Secondo - Piano Interrato |

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa

Gli Architetti

Luigi Figini (1903 – 1984) e Gino Pollini (1903 – 1991) sono stati due architetti Italiani del XX secolo legati da un sodalizio durato più di 50 anni. Le loro storie professionali sono quindi inscindibili l'una dall'altra e sono legate alle opere che congiuntamente hanno progettato e realizzato.

Luigi Figini (1903 – 1984) e Gino Pollini (1903 – 1991) sono stati due architetti Italiani del XX secolo legati da un sodalizio durato più di 50 anni. Le loro storie professionali sono quindi inscindibili l'una dall'altra e sono legate alle opere che congiuntamente hanno progettato e realizzato.

Entrambi laureatisi in architettura al Politecnico di Milano negli anni venti del Novecento, aprono assieme lo studio professionale nel 1929 a Milano mentre divengono tra i fondatori del Gruppo 7 e membri del M.I.A.R.. Nel 1930 presentano la Casa Elettrica alla IV Triennale di Monza a cui segue la Villa-studio per un artista presentata alla V Triennale di Milano del 1933 che in qualche modo si riallacciava al disegno del padiglione di Ludwig Mies van der Rohe di Barcellona di quegli anni. Nel 1934/35 realizzano le officine Olivetti ad Ivrea con le quali iniziarono una collaborazione che si protrarrà sino a tutti gli anni cinquanta del Novencento: 1939/40 - Asilo-nido e casa popolare al Borgo Olivetti; 1940/42 - Case per impiegati; 1954/57 - Fascia di servizi sociali; interventi quest'ultimi che assumevano rilevanza anche urbanistica. Sempre di quegli anni è la Madonna dei Poveri a Milano forse la loro opera più significativa dove si reinterpretano le antiche luci mistiche delle basiliche paleocristiane attraverso un disegno scarno dello spazio, dei volumi dei particolari architettonici. Altre realizzazioni di sicuro valore sono del 1960/63 il complesso industriale della Manifattura ceramica Pozzi, Sparanise e a Ferradina ed alcuni palazzi per uffici ed abitazioni a Milano a cavallo degli anni cinquanta -sessanta del Novecento.

Figini e Pollini sono di chiara fede razionalista e la loro scelta iniziale è portata avanti con coerenza tramite un lavoro continuo, che si legge nelle loro costruzioni e progetti e si estrinseca costantemente nella ricerca dell'equilibrio tra gli ideali propri del Movimento Moderno forma, funzione, economia, ma anche armonia e bellezza nuovi. La loro opera si inquadra in quello che sono stati gli architetti italiani soprattutto del secondo dopoguerra del 900 e cioè un'architettura dell'eccellenza del progetto come evento irripetibile, scelta personale, funzionalismo originale e di elevato valore. Nella loro opera si può leggere una semplicità formale, nel disegno planimetrico e prospettico, che parla di luce e di spazio architettonico, di tempo, di spiritualità e di poesia, come qualcuno ha detto, e questo realizza un eccezionale ambiente costruito come nella Madonna dei Poveri di Milano. Altre opere rilevano, invece, la ricerca di un disegno armonico, di equilibrio di rapporti e studio dei materiali in un legame a quel razionalismo mai dimenticato nella loro architettura.

La Filosofia di Olivetti

"Questa nuova serie di edifici posta di fronte alla fabbrica

sta a testimoniare con la diligente efficienza dei suoi molteplici strumenti

di azione culturale e sociale che l'uomo che vive la lunga giornata nell'officina

non sigilla la sua umanità nella tuta di lavoro”

Adriano Olivetti, 1958

Questa frase fu pronunciata da Adriano Olivetti in occasionedell'inaugurazione ad Ivrea dei nuovi edifici per ì Servizi sociali di Fabbrica.

Questa frase fu pronunciata da Adriano Olivetti in occasionedell'inaugurazione ad Ivrea dei nuovi edifici per ì Servizi sociali di Fabbrica.

Il nome Olivetti è passato alla storia non solo per la produzione, iniziata nel 1908, di macchine per scrivere e proseguita nei novant'anni successivi adeguandosi al progresso della meccanica e delle nuove tecnologie, ma anche, per il ruolo globale che la Fabbrica ha assunto rispetto al territorio eper il valore che è sempre stato attribuito all'uomo come individuo autonomo.

Questo concetto di Fabbrica, considerata non solamente luogo di produzione e di lavoro, ma entità responsabile dello sviluppo economico, sociale e culturale fu concepito in una visione ampia e non limitata al solo territorio.

Il rapporto forma-funzione fu sempre alla base di ogni progetto. I designer davano la forma alle macchine e gli ingegneri le progettavano, gli urbanisti e gli architetti davano la forma agli edifici della produzione e della vita attorno alla Fabbrica.

Questo sentimento della forma non corrispondeva ad un criterio meramente estetico, ma piuttosto alla convinzione di Adriano Olivetti, di matrice platonica, che "quando l'uomo si è elevato prendendo la buona via dell'amore delle cose del mondo sino ad intendere la Bellezza, egli non è lontano dal fine. E colui che prende il giusto cammino deve cominciare ad amare le bellezze della terra e progredire verso l'idea della Bellezza stessa, dall'armonia delle forme a quella delle azioni."(Platone, Simposio)

La Genesi

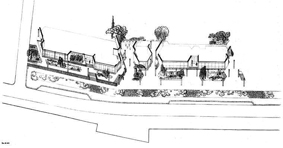

Il progetto fu presentato ad un concorso ad inviti in due versioni: una basata sulla geometria dell'esagono ed una variante secondo l'angolo retto, più aderente alla logica razionalista. La scelta definitiva per la soluzione esagonale fu presa anche con la partecipazione di Adriano Olivetti, direttamente coinvolto nello sviluppo del progetto. Il reticolo esagonale "apre" l'edifico verso la strada, coinvolgendo lo spazio urbano in una continuità fra interno ed esterno di matrice organica.

La relativa rigidità della maglia esagonale costringe i progettisti ad alcune forzature nelle soluzioni funzionali e distributive interne, comunque bilanciate dalla "permeabilità" spaziale dell'edificio che, da centro sociale di un'impresa privata diventa quindi centro civico della città di Ivrea, prolungando la sua funzione ed integrando il proprio spazio con quello del tessuto circostante.

L'edificio, realizzato solo per due terzi, è circondato da ampie terrazze che accentuano la "dilatazione" e il prolungamento dello spazio interno anche ai piani superiori, annullando così il tema della "facciata" e ponendosi in contrappunto con gli antistanti fronti delle Officine.

Nel portico al piano terreno i pilastri sono blocchi monolitici di sienite.

Scheda Tecnica

- DOVE

Gli edifici, due dei quattro previsti dal progetto originale, occupano un’area prospiciente le officine Olivetti, fra la stazione ferroviaria, via Jervis, e l’altura su cui sorge l’asilo di Borgo Olivetti.

Visualizza Fascia dei Servizi Sociali Olivetti in una mappa di dimensioni maggiori con Google Street View

- ESTERNO

I due edifici, arretrati rispetto al filo stradale, si sviluppano su due piani e sono collegati a livello della strada mediante un ampio e continuo percorso pedonale, coperto per un lungo tratto da un porticato a difesa dal sole e dalla pioggia. I volumi dei livelli superiori si aprono verso l’esterno per mezzo di grandi superfici terrazzate e porticati. Il secondo piano presenta corpi ulteriormente arretrati. Ampie terrazze accentuano la "dilatazione" e il prolungamento dello spazio interno anche ai piani superiori, annullando così il tema della "facciata" e ponendosi in contrappunto con gli antistanti fronti delle Officine.

- INTERNI

Gli interni dei due corpi di fabbrica si pongono in un rapporto di continuità con l’esterno di matrice organica, che arriva a coinvolgere lo spazio urbano per mezzo di grandi superfici terrazzate e porticati.

Il corpo dell’infermeria presenta al piano terreno i locali per le visite generali, le analisi e il pronto soccorso; al primo piano i laboratori e le visite specialistiche. Il corpo assistenza sociale offre al piano terreno gli uffici per l’attività ricreativa e lo sport, la biblioteca; al primo piano le salette di consultazione; al secondo piano gli uffici degli assistenti sociali.

- SCHEMA PLANIMETRICO

Schema planimetrico costruito su un reticolo di esagoni di 6 metri per lato, che "apre" l'edificio verso la strada. I due corpi di fabbrica, separati per ottenere una netta differenziazione funzionale, vengono poi unificati dalle vie di comunicazione, dai lunghi porticati, dalle terrazze.

Eccovi le planimetrie in formato Pdf:

Eccovi le planimetrie in formato Pdf:

- SISTEMA E MATERIALI COSTRUTTIVI

Struttura costruita su una larga maglia di travi che partono da pilastri, blocchi monolitici di granito rosa di Baveno a sezione esagonale, con interasse di 6 m e di 12 m sul filo esterno del portico; in alcuni casi la copertura risulta sfondata o i pilastri immersi in una vasca d’acqua che rispecchia il nodo delle travi. Il resto della struttura è in cemento armato rivestito in “fulget”.

I corpi tecnici sono rivestiti di maiolica gialla, le fioriere sui terrazzi di maiolica blu.

Prospetti dei terrazzi al primo piano calcestruzzo armato rivestito di intonaco, corrimano e doccioni in granito.

- PROGRAMMA FUNZIONALE

Edificio per servizi assistenziali: al piano terra sale d’attesa, pronto soccorso, locali per le medicazioni, radioscopia, medicina generale, ostetricia e ginecologia, otoiatria e oculistica, camere di degenza e uffici; al primo piano ambulatori odontoiatrici, laboratorio, elettrocardiografia, fisioterapia, aerosolterapia, schermografia e radiologia; al secondo piano sala riunioni e alloggio infermiere.

Edificio per le attività culturali: al piano terreno biblioteca, uffici, sale riunioni, servizi del centro psicologia e ufficio degli assistenti sociali; al primo piano sale lettura, schedari emeroteca, archivi e uffici; al secondo piano uffici degli assistenti sociali.

.

Società Grand Rascard

Grand Rascard opera da 30 anni nel settore delle seconde case, visita la nostra pagina su Casa.it troverai le nostre migliori offerte, corredate di scheda tecnica e foto.

Piazza Chanoux 30/c

11100 Aosta (AO)

ITALY

- Tel. (+39) 328 2319908 - (+39) 335 243376

- e mail: valter.rollandin@gmail.com

Società Grand Rascard iscritta presso il registro delle imprese, camera di commercio REA numero AO-46164